先日、第1回 Glocal SDGs 全国大会 in 琵琶湖に出席しました。全国各地から約270名の参加者が集まり、地球沸騰時代における「流域連携」の在り方について考えを深めました。

大会はフォーラム、分科会、オペラ、現地視察など多彩なプログラムで構成され、全国から集まった流域連携に知見や関心のある方々と流域の未来像を共に模索する素晴らしい機会となりました。

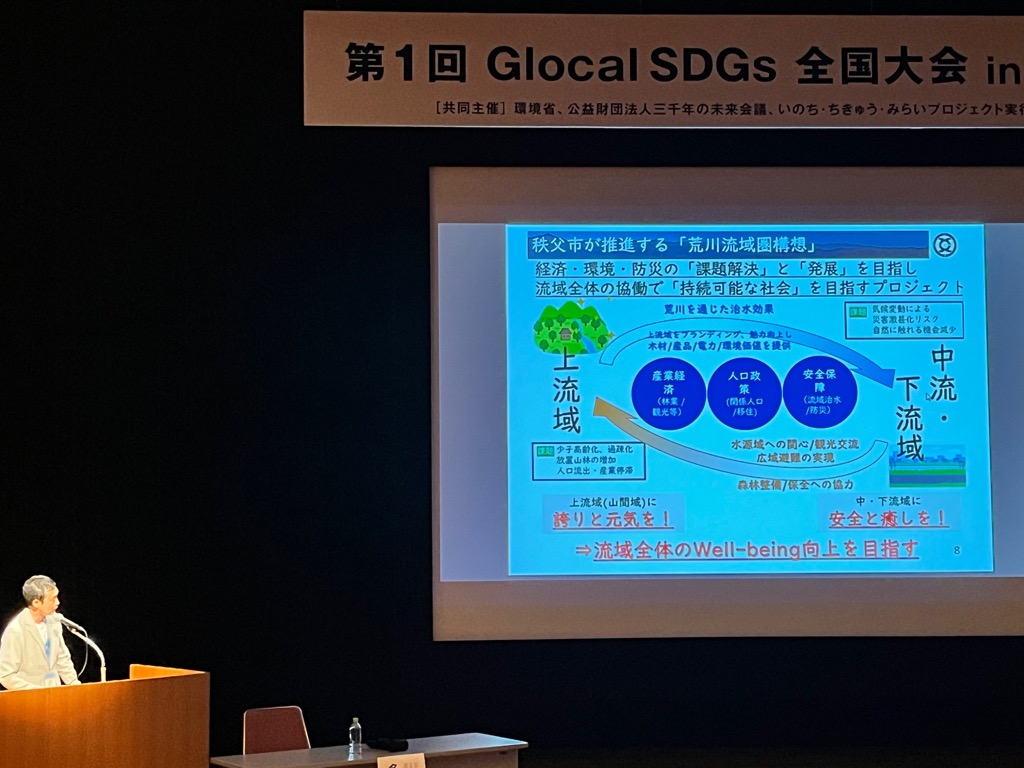

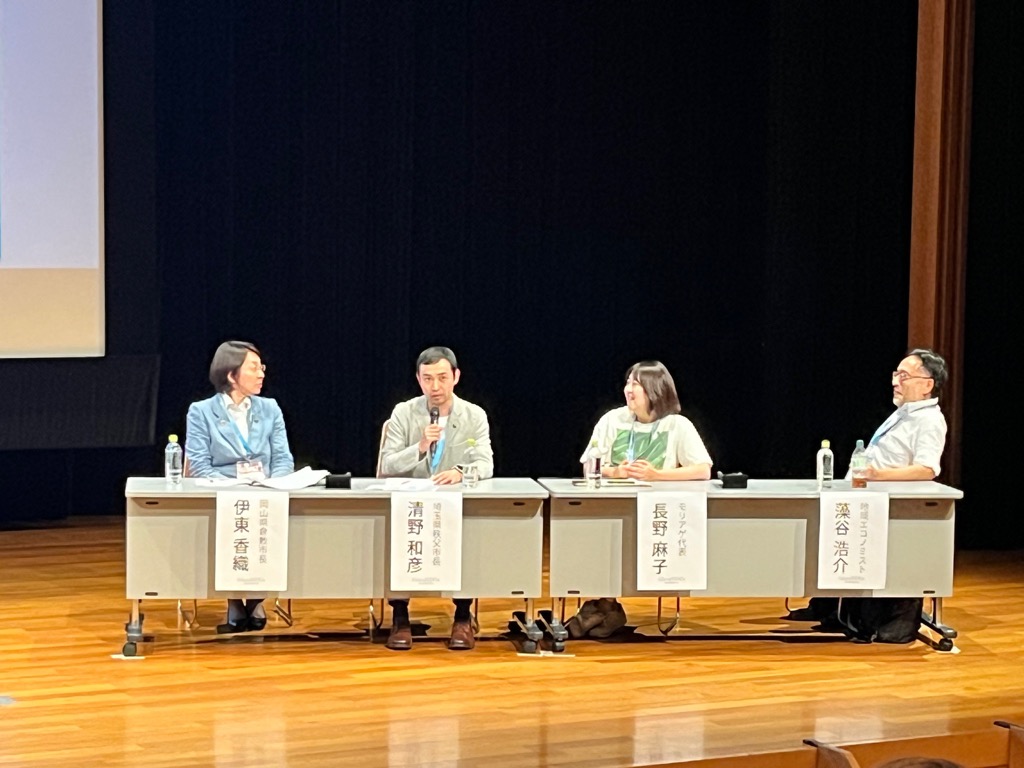

分科会では「地域の流域連携」と題し、モデレーターとして長野麻子氏(株式会社モリアゲ代表)、パネリストとして山田邦博氏(日本建設情報総合センター理事長/元国土交通事務次官)、岡山県倉敷市長の伊東香織氏と意見交換を行いました。フォーラムでは、私から「荒川流域圏構想」について講演しました。この構想は、最上流に位置する秩父市が荒川流域のリーダーとして、経済、環境、防災など多方面の課題解決と未来への発展を目指すまちづくりのビジョンです。

他の地域の発表として、地元である琵琶湖や富山県南砺市、岡山県倉敷市、さらには環境省の取り組みを聞くことができました。全国から集まった皆さんの前で発表し、「流域連携」の先駆者たちと専門的な意見交換をすることができたのは、大変貴重な経験となりました。

分科会、フォーラム共にご一緒させていただいた倉敷市は高梁川流域自治体7市3町の連携中枢都市として、高梁川流域連携中枢都市圏を形成しています。今後の人口減少・少子高齢化社会への対応を図り、圏域全体の経済成長を目指しているなど、流域連携の先進都市としての取り組みを生で学ぶことができました。

秩父は、先人たちが自然との共存や郷土愛を大切にして築いてきた「わかちあい」の精神が根付いている土地です。秩父市がリーダーシップを取り、中下流域と連携し、荒川流域の安全、発展、そして住民の幸せのために、これから全力で取り組んでいくことを、今回の全国大会を経て改めて強い覚悟と決意を新たにしました。荒川流域圏構想については、こちらをご覧ください。

先日、私の母校である南小学校を訪れ、児童たちと一緒に給食をいただきました。懐かしい思い出がよみがえり、児童たちの笑顔に心が温まりました。伺った7月7日(月)は七夕の日のメニューで、とてもおいしかったです。

給食の時間中、児童たちからは「お名前は何ですか?」や「どんなお仕事をしていますか?」、「好きな色は何ですか?」など、たくさんの質問をいただきました。子どもたちの純粋な好奇心に触れ、元気をもらったひとときでした。

これからも、秩父地域の未来を担う子どもたちとの交流を大切にし、彼ら彼女らの成長を見守っていきたいと思います。

職員による防災訓練を実施しました。今回の訓練は、大規模な林野火災が秩父市で発生したことを想定し、職員の初動対応や災害対策本部の設置、情報の収集・伝達体制の確認、避難所の開設と運営について検証を行いました。

林野火災に限らず、首都直下地震や南海トラフ地震などの大規模な自然災害、さらには近年勢力を増している台風被害など、私たち秩父市が被災した場合には、職員一丸となって組織の機能を最大限に発揮しなければなりません。迅速に初動体制を整え、正確な情報を収集し、避難所に避難者を受け入れるなど、被災者への支援を迅速に行うことが求められます。

今回の訓練の反省点を各職場に持ち帰り、しっかりと話し合い、次回の訓練や実際の災害時に活かすよう職員に指示をしました。特に、災害の状況によってはインターネット等の通信が不能になる可能性があるため、そのような想定も必要です。また、夏場の避難所は暑さ対策が重要であり、避難所における女性への配慮や、病院が機能しているかどうかの確認も重要な観点であると感じました。

私たちの使命は、皆さんのいのちと財産を守ることです。今回の訓練で得た反省をしっかりと活かし、より強固な防災体制を築いていきたいと思います。今後とも、皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。

今回の訓練に併せ、秩父広域水道局に「組立式給水タンク」を設置していただき、設置の様子を職員と共に見学しました。このタンクは、給水車などから飲料水を一時保管し、災害時に避難所等で飲料水や生活用水を安定的に供給するためのものです。災害発生に備えて確保しなければならない物資の中で、特に重要度が高いのは水です。

組立式給水タンクの特徴は、外気に触れずに飲料水を補充できるため、清潔な状態を保てることです。また、使用後は内袋のみを交換すれば良いため、洗浄の手間が省け、常に衛生的な状態を維持できます。

ご覧の通り、荒川源流のおいしい水を飲むことができました(写真)。こうした取り組みを通じて、災害時の備えを一層強化していきたいと思います。